Post di Rosario Grillo

|

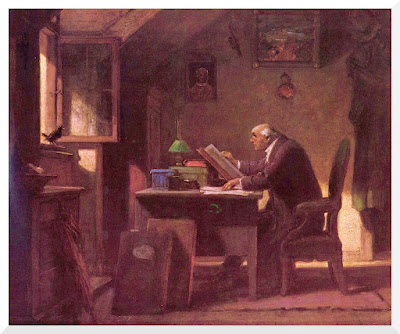

Gabriel Pacheco

|

“ Desiderio! La tua intensità mi trafiggeil petto.

Tu rendi possibile l’impossibile

partecipi della natura dei sogni - come può essere?

Sei complice dell’irreale

e ti accompagni al nulla”

(W. Shakespeare, il racconto d’inverno).

In una breve storiella Kafka descrive il filosofo nella figura dell’appassionato al gioco della trottola.

Più da vicino: è, costui, inesorabilmente attratto dal gioco infantile della trottola quando interrompe i bambini, per il gusto “frenetico” di girare, lui, la trottola. Ma, altrettanto “bruscamente”, getta poi via, indispettito, la trottola.

Il gioco e l’attrazione, con il goffo finale, si ripeterà giorno dopo giorno.

È il ritratto della follia.

💥 Fermiamoci un attimo. La follia: non nel segno dell’irrazionale, dell’opposto alla ragione; ma nel segno del “di più” della ragione e/o del diverso da essa. (1)

Furono i greci, a cominciare dai poeti, a scoprire tale virtù, rappresentandola nei versi riferiti ad Eros. (2)

Da Saffo ad Archiloco, nel magma delle vicende amorose,è descritta un’azione di Eros, che, al culmine, viene riassunta e spiegata dai dialoghi di Platone (in specie nel Convivio e nel Fedro).