|

Cosa si nasconde dietro il riso ....

(Paul Klee, Danza del bambino sognante, 1922) |

Un uomo, al quale chiesero perché non piangesse

a un

sermone a cui tutti versavano lacrime, rispose:

“Io non sono della stessa

parrocchia”.

Ciò che costui pensava delle lacrime

sarebbe ancor più vero per il

riso.

Per quanto franco lo si supponga,

il riso nasconde sempre un pensiero d’intesa,

direi quasi di complicità,

con altre persone che ridono, reali o immaginarie.

(Henri Bergson, Il riso).

|

L'ambiguità del riso

(Annibale Carracci,

Giovane che ride, 1583) |

Un saggio sul riso...

e le sue ambiguità.

Dalla lettura

de Il riso di Bergson (scritto nel

1900, prima della Psicopatologia della vita quotidiana di Freud) possiamo trarre interessanti riflessioni

sull’ambiguità del riso.

|

L'atto del ridere è solo umano

(Jean Fouquet, Il ritratto del buffone Gonella,

1447-1450) |

L'atto del ridere appartiene solo all'uomo.

I filosofi

hanno definito l'uomo un animale che sa

ridere; forse si potrebbe meglio dire:

un animale che fa ridere. In ogni caso il riso è un atto esclusivamente dell’uomo: un paesaggio è

bello o brutto, non ridicolo; si ride di un animale, ma solo perché vi si riscontra un'espressione o un’attitudine umana (iena ridens…).

|

Perché ridiamo?

(Pittore olandese,

Sciocco che ride, 1500) |

Che cosa suscita il riso?

Il riso

comporta, nell’urto con il grottesco e l’assurdo, un’assenza momentanea di sensibilità nei riguardi degli altri.

Solo così ridiamo delle distrazioni dell'uomo che incespica per la via, che batte

il capo contro la porta, che veste in modo bizzarro...

|

Il riso svela ...

(Jean Etienne Liotard,

Autoritratto, 1770) |

Il riso può smascherare rituali sociali irrigiditi.

La

“rigidità” è altra fonte che muove il riso: in particolare il cerimoniale della

vita sociale cela sempre una comicità latente. Le cerimonie debbono la loro

serietà solo al fatto che si identificano con l’oggetto serio cui si collegano

e perdono questa serietà non appena la nostra immaginazione trascura il

significato della solennità e dimentica il suo fine importante. Allora

coloro che vi prendono parte sembrano muoversi come marionette; irrigiditi nei loro

gesti meccanici, “fantocci” che

generano il comico e noi ridiamo di chi somiglia ad un fantoccio.

|

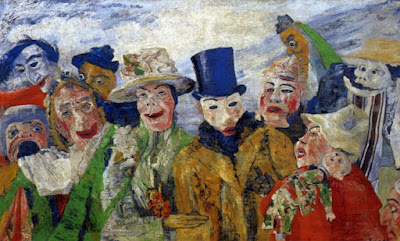

Il riso ha un significato sociale

(Petrov-Vodkin, 1878-1939,

Teatro, La farsa) |

Il riso può assumere una doppia funzione nella vita comune.

Il riso è

una forma di castigo sociale delle

distrazioni, degli automatismi e rigidità; perciò ha bisogno di una eco

sociale. Pensiamo al comico della caricatura, della imitazione, del

travestimento, dei tic, gesti, movimenti, gli “ehmmm” di un oratore (l'aspetto

al varco e rido)... Ridendo prendiamo le distanze da costoro e ci sentiamo

integrati: è il suo significato sociale,

che risponde ad esigenze della vita

comune, non scritte ed anche inconsapevoli.

|

Il riso come difesa della società

(Quentin Massys,

Allegoria della Follia, 1510) |

Il riso può diventare un meccanismo difensivo di esclusione.

Ma il riso è anche un'arma che la società adopera contro i suoi membri,

punendo non solo il distratto, ma l’asociale e chi la contrasta. Naturalmente vi sono diversi modi di essere

asociali.

|

Il riso omologante

(Jean de La Fontaine, 1621-1695,

Talete sta per cadere in un pozzo) |

Il riso può emarginare chi non è omologato e “adattato”.

Vi è il disadattamento della

persona integra in ambiente corrotto ed ingiusto: è da ammirare e non deridere.

Vi è la distrazione dell'artista e del pensatore cui la meditazione ostacola la

continua attenzione alle quotidiane contingenze della vita: Talete che,

contemplando le stelle, cade nel pozzo e provoca l’ilarità della servetta;

Socrate tra le “Le Nuvole” di

Aristofane; Shakespeare che esce dal

teatro senza cappello in capo; Galileo che urta una sedia mentre

osserva le oscillazione di una lampada; Spinoza che crede di aver pranzato e si rimette a scrivere con il pranzo

pronto e caldo... Chi ride di loro e la

società che li perseguita hanno torto perché dalla loro apparente estraneità sociale nascono i doni più rari e più utili che

tutti gli altri mai riusciranno a dare...

|

Il derisore che diventa deriso

(François Huard, 1792-1856,

Scena del Rigoletto) |

Il riso può rendere ridicoli.

Vi sono altre tipologie di riso. Quella

dei pusillanimi e dei servi: il

ridicolo che improvvisamente cessa di

essere tale e si trasferisce dal deriso al derisore, quando, ad es. il signore

dal grugno suino, dall'andatura goffa e stravagante attraversa la hall

dell'albergo suscitando le risate dei presenti, ma poi passa tra loro una voce

ed a un tratto si fanno seri e muti,

perché il tipo dal muso cagnino è un

uomo che conta e nessuno più ride.

|

Il riso ci dice chi siamo

(Pieter Huys, Giullare, 1570) |

Il riso dipende da quello che siamo e/o vogliamo essere.

Ed infine la

tipologia degli onesti, dei disonesti e degli imbecilli: il riso dell’uomo “di

merito” che esercita una vigile “attenzione alla vita”; il riso dell’uomo fazioso che

deliberatamente accresce la dose di

ridicolo che emana da ogni persona, perché

ognuno di noi ha la sua dose di ridicolo, e che, in base ai suoi interessi e passioni, deride nemici e persone ingombranti con deliberata,

ingiusta offesa e cinica ostilità; il riso infine dell’imbecille, il cui stigma è il detto “risus abundat in ore stultorum”.

Il riso ...

|

Il riso...

(Paul Klee, Il folle in trance, 1929). |

Chi

desidera intervenire può andare qui sotto su "commenta come", nel menù a

tendina selezionare "nome/URL", inserire solo nome e cognome e cliccare

su continua. Quindi può scrivere il proprio contributo sul quale

rimarrà il suo nome ed eventualmente, se lo ritiene opportuno, può

lasciare la sua mail.