Post di Gian Maria Zavattaro

|

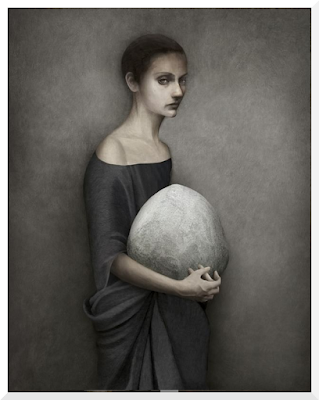

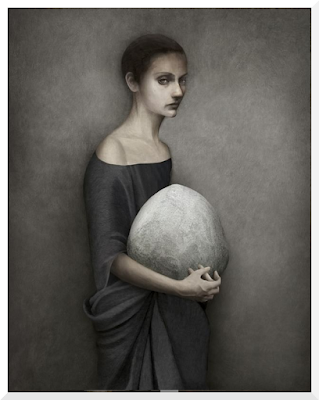

Gabriel Pacheco, Galleggiare per non affogare

|

Il fenomeno dell’immigrazione, come tutti sanno, si è da anni complicato ed aggravato con lo sbarco continuo di migliaia e migliaia di “migranti” sulle sponde europee del Mediterraneo: donne uomini e soprattutto giovani giovanissimi e bambini. Fenomeno oggi vistoso, continuamente mutevole, incontrollato, problematico nel senso etimologico (1):evento che ci viene gettato in faccia, chiede d'essere risolto e merita necessariamente ed urgentemente una risposta né superficiale né banale.

Lascio gli aspetti geopolitici a chi ha le competenze professionali per svolgerli. Mi limito a qualche interrogativo: qual è la politica di inclusione-integrazione nella mia regione, in Italia ed in Europa? Quali i rapporti tra Comuni Sprar Cas questure e prefetture Caritas ed altre istituzioni pubbliche, religiose, laiche, private ubicate in tutte le province?

Ma il primo interrogativo, decisivo, è: Che significa accoglienza? Parola usata ed abusata con cui troppi si riempiono la bocca.

È assistenzialismo sentimentale, frutto di spinta emotiva più o meno duratura o fatto culturale? Atto di debolezza o di forza? Optional paternalistico o dovere che liberamente si sceglie e si adempie? Gesto isolato o dimensione stabile? Generico appello buonista o forte richiamo al primato etico della responsabilità? È imperativo della singola persona oppure sociale-istituzionale o unità di entrambi?

Un significato univoco. Se a definire il grado di civiltà di una società è la sua valenza inclusiva, la capacità di dare tutela a persone e gruppi più deboli, la parola accoglienza deve assumere un significato univoco. Scriveva De Rita che accoglienza “non è solo prestarsi per qualcuno in difficoltà senza lasciarsi sopraffare nel lavoro dalla dimensione burocratica e amministrativa; innanzitutto è una mentalità, un atteggiamento di fondo, una disposizione anteriore all’agire, ospitalità dell’altro nel proprio orizzonte personale e professionale, solidarietà. Non si improvvisa; si costruisce poco alla volta nelle circostanze in cui ci si trova; è cultura, essenzialmente educazione”.